A História do Império Romano

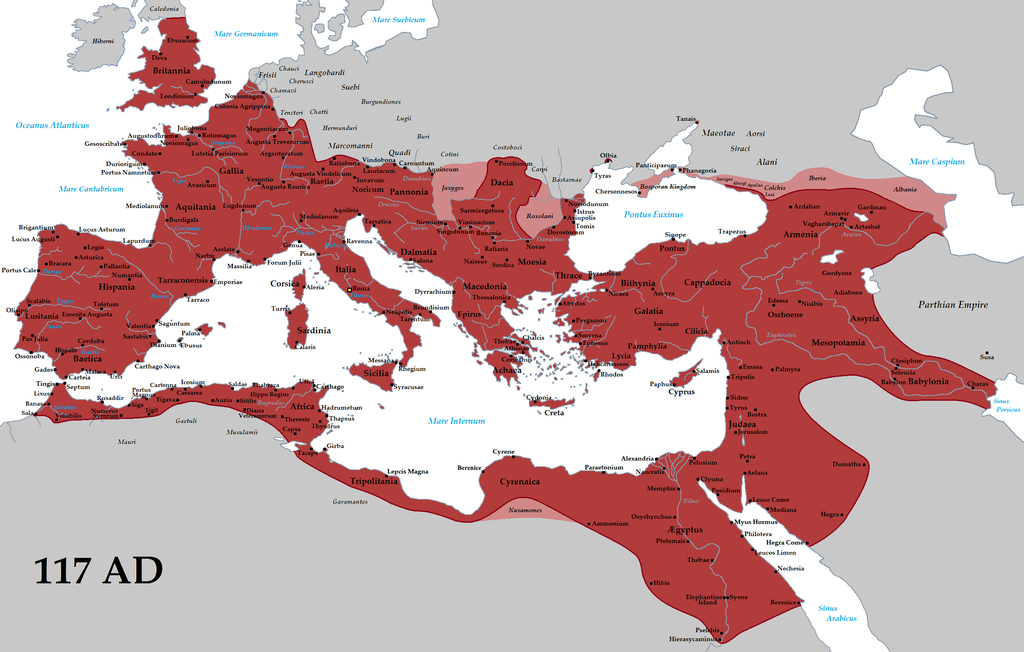

Extensão máxima do Império Romano em 117, sob Trajano

O Império Romano (em latim: Imperium Romanum) foi o período pós-republicano da antiga civilização romana, caracterizado por uma forma de governo autocrática liderada por um imperador e por extensas possessões territoriais em volta do mar Mediterrâneo na Europa, África e Ásia. A república que o antecedeu ao longo de cinco séculos encontrava-se numa situação de elevada instabilidade, na sequência de diversas guerras civis e conflitos políticos, durante os quais Júlio César foi nomeado ditador perpétuo e foi assassinado em 44 a.C. As guerras civis culminaram na vitória de Otávio, filho adotivo de César, sobre Marco António e Cleópatra na batalha de Áccio em 31 a.C. Detentor de uma autoridade inquestionável, em 27 a.C. o senado romano atribuiu a Otávio poderes absolutos e o novo título Augusto, assinalando desta forma o fim da república.

O período imperial prolongou-se por cerca de 500 anos. Os primeiros dois séculos foram marcados por um período de prosperidade e estabilidade política sem precedentes denominado Pax Romana. Na sequência da vitória de Augusto e da posterior anexação do Egito, a dimensão do império aumentou consideravelmente. Após o assassinato de Calígula em 41 d.C., o senado considerou restaurar a república, o que levou a guarda pretoriana a proclamar Cláudio imperador. Durante este período, assistiu-se ao maior alargamento do império desde a época de Augusto. Após o suicídio de Nero em 68, teve início um breve período de guerra civil, durante o qual foram proclamados imperadores quatro generais. Em 69, Vespasiano triunfou sobre os restantes, estabelecendo a dinastia flaviana. O seu filho, Tito, inaugurou o Coliseu de Roma, pouco após a erupção do Vesúvio. Após o assassinato de Domiciano, o senado nomeou o primeiro dos cinco bons imperadores, período durante o qual o império atingiu o seu apogeu territorial no reinado de Trajano.

O assassinato de Cómodo em 192 desencadeou um período de conflito e declínio denominado ano dos cinco imperadores, do qual Septímio Severo saiu triunfante. O assassinato de Alexandre Severo, em 235, levou à crise do terceiro século, durante a qual o senado proclamou 26 imperadores ao longo de cinquenta anos. A imposição de uma Tetrarquia proporcionou um breve período de estabilidade, embora no final tenha desencadeado uma guerra civil que só terminou com o triunfo de Constantino em relação aos rivais. Agora único governante do império, Constantino mudou a capital para Bizâncio, rebatizada Constantinopla em sua honra, a qual permaneceu capital do oriente até 1453. Constantino também adotou o cristianismo, que mais tarde se tornaria a religião oficial do império. A seguir à morte de Teodósio, o domínio imperial entrou em declínio como consequência de abusos de poder, guerras civis, migrações e invasões bárbaras, reformas militares e depressão económica. A deposição de Rómulo Augusto por Odoacro é o evento geralmente aceite para assinalar o fim do império ocidental. No entanto, o Império Romano do Oriente prolongou-se por mais um milénio, tendo sido conquistado pelo Império Otomano em 1453.

O Império Romano foi uma das mais fortes potências económicas, políticas e militares do seu tempo. Foi o maior império da antiguidade Clássica e um dos maiores da História. No apogeu da sua extensão territorial exercia autoridade sobre mais de cinco milhões de quilómetros quadrados e uma população de mais de 70 milhões de pessoas, à época 21% da população mundial. A longevidade e extensão do império proporcionaram uma vasta influência na língua, cultura, religião, técnicas, arquitetura, filosofia, lei e formas de governo dos estados que lhe sucederam. Ao longo da Idade Média, foram feitas diversas tentativas de estabelecer sucessores do Império Romano, entre as quais o Império Latino e o Sacro Império Romano-Germânico. A expansão colonial europeia, entre os séculos XV e XX, difundiu a cultura romana a uma escala mundial, desempenhando um papel significativo na construção do mundo contemporâneo.

História

A expansão romana teve início no século VI a.C., pouco após a fundação da república. No entanto, só no século III a.C. é que Roma iniciou a anexação de províncias fora da península Itálica, quatro séculos antes de alcançar a sua maior extensão territorial e, nesse sentido, constituía já um "império", apesar de ainda ser governado enquanto república. A República Romana não era um estado-nação no sentido contemporâneo do termo, mas antes uma rede de cidades, cada uma com diferente grau de autonomia em relação ao senado romano. As províncias republicanas eram administradas por antigos cônsules e pretores, eleitos para um mandato de um ano. O poder militar dos cônsules tinha como base a noção jurídica de imperium, ou comando militar. Ocasionalmente, os cônsules bem-sucedidos eram agraciados com o título imperator (comandante), o qual está na origem do termo "imperador"

Águia romana

Augusto e transição da república para o império

A partir do final do século II a.C., ao mesmo tempo que Roma vivia uma série de conflitos internos, conspirações e guerras civis, a sua influência alargou-se para além de Itália. O século I a.C. foi um período de instabilidade, marcado por diversas revoltas políticas e militares que abriram caminho para a implementação de um regime imperial. Em 44 a.C., Júlio César foi aclamado ditador perpétuo antes de ser assassinado. No ano seguinte, Otávio (futuro Augusto), sobrinho-neto e filho adotivo de César e um dos mais destacados generais republicanos, tornou-se um dos três membros do Segundo Triunvirato — uma aliança política com Lépido e Marco António. A divisão do império entre António e Otávio foi efémera. As tensões entre ambos no período que se seguiu à Batalha de Filipos (42 a.C.) levaram à dissolução do triunvirato em 32 a.C. e ao confronto na Batalha de Áccio (31 a.C.), da qual Marco António e a rainha Cleópatra saíram derrotados. O subsequente confronto em Alexandria (30 a.C.) proporcionou a anexação do Reino Ptolemaico por Otávio.

Principado

Em 27 a.C., o Senado e Povo de Roma proclamaram Otaviano príncipe (em latim: princeps; romaniz.: lit. "primeiro") com imperium proconsular e o título Augusto (em latim: augustus , lit. "o venerado"). Este evento assinala o início do Principado, a primeira época do período imperial entre 27 a.C. e 284 d.C.. O governo de Augusto pôs fim a um século de guerra civil, dando início a uma época sem precedentes de estabilidade social, prosperidade económica e Pax Romana ("paz romana"), que se prolongou durante os dois séculos seguintes. As revoltas nas províncias eram pouco frequentes e rapidamente controladas. Sendo agora o único governador de Roma, Augusto iniciou uma série de reformas militares, políticas e económicas em larga escala. O senado atribuiu-lhe o poder de nomear os próprios senadores e autoridade sobre os governadores de província, criando de facto o cargo que mais tarde seria denominado imperador.

Augusto, o primeiro imperador, na estátua da Prima Porta. O imperador era a máxima autoridade política e religiosa do império

Augusto implementou princípios de sucessão dinástica, sendo sucedido na dinastia júlio-claudiana por Tibério (r. 14–37), Calígula (r. 37–41), Cláudio (r. 41–54) e Nero (r. 54–68). Por 54, Roma foi assolada por um Grande incêndio e por 68, Nero suicidou-se sem deixar sucessores. Em 69 d.C., durante o ano dos quatro imperadores, Vespasiano (r. 69–79) ascendeu ao poder e fundou a efémera dinastia flaviana, muito lembrada pela construção do Coliseu de Roma, sucedida pela dinastia nerva-antonina e da qual fizeram parte os imperadores Nerva (r. 96–98), Trajano (r. 98–117), Adriano (r. 117–138), Antonino Pio (r. 138–161) e Marco Aurélio (r. 161–180). Em 212, durante o reinado de Caracala (r. 211–217), foi concedida cidadania romana a todos os cidadãos livres do império. Mas apesar deste gesto de universalidade, a dinastia severa foi marcada por vários tumultos ao longo da crise do terceiro século, uma época de invasões, agitação social, dificuldades económicas e peste. No contexto da periodização da História, esta crise é geralmente considerada o momento de transição entre a Antiguidade Clássica e a Antiguidade Tardia.

Dominato

Maquete de Roma durante o reinado de Constantino (306-337)

Diocleciano (r. 284–305) renunciou ao papel de príncipe e adotou o título domine (mestre ou lorde), marcando a transição do principado para o dominato — um estado de monarquia absoluta que se prolongaria desde 284 até à queda do Império Romano do Ocidente em 476. Diocleciano impediu o colapso do império, embora o seu reinado tenha sido marcado pela perseguição ao cristianismo. Durante o seu reinado, o império foi dividido numa Tetrarquia de quatro regiões, cada uma governada por um imperador distinto. Em 313, a tetrarquia entrou em colapso. Após uma série de guerras de sucessão, Constantino (r. 306–337) emergiu como único imperador e o primeiro a converter-se ao cristianismo, estabelecendo Constantinopla como capital do Império do Oriente. Ao longo das dinastias constantina e valentiniana, o império encontrava-se dividido numa metade ocidental e outra oriental, sendo o poder partilhado por Roma e por Constantinopla. A sucessão de imperadores cristãos foi brevemente interrompida por Juliano (r. 361–363), que tentou restaurar as religiões romana e helenística. Teodósio (r. 378–395), o último imperador a governar o império oriental e ocidental, morreu em 395, após ter decretado o cristianismo a religião oficial do império.

Fragmentação e declínio

A partir do início do século V o Império Romano começou a fragmentar-se, uma vez que o elevado número de migrações dos povos germânicos era superior à capacidade do império em assimilar os migrantes. Embora o exército romano fosse eficaz a repelir os invasores, o mais notável dos quais Átila, o Huno (r. 434–453), o império tinha assimilado de tal forma povos germânicos com lealdade duvidosa a Roma que o império se começou a desmembrar a partir de si próprio. A maior parte dos historiadores data a Queda do Império Romano do Ocidente em 476, ano em que Rómulo Augusto (r. 475–476) foi deposto pelo líder hérulo Odoacro (r. 476–493). No entanto, em vez de assumir para si o título de imperador, Odoacro submeteu-se ao domínio do Império Romano do Oriente, terminando assim a linha de imperadores ocidentais. Ao longo do século seguinte, o império oriental, conhecido atualmente como Império Bizantino, foi perdendo progressivamente o domínio da parte ocidental. O Império Bizantino terminou em 1453, com a morte de Constantino XI (r. 1449–1453) e a conquista de Constantinopla pelo Império Otomano.

Geografia e demografia

Linha do tempo da expansão territorial da República Romana (vermelho) de 500 a.C (fim do Reino de Roma), do Império Romano (roxo), do Império Romano do Ocidente (azul) e do Império Bizantino (verde oliva) até 1453 (Queda de Constantinopla). E também dos Estados Cruzados (Latinocracia) (verde), após o Cerco de Constantinopla (1204) durante a Quarta Cruzada (veja Partitio Romaniae), foram considerados a continuação do Império Bizantino até a sua reconstrução após a Reconquista de Constantinopla em 1261. Porém os demais estados independentes continuaram a reivindicar o trono bizantino até o seu fim definitivo na conquista Otomana do Despotado da Moreia (1460), do Império de Trebizonda (1461) e do Principado de Teodoro (1475) (ambos em verde).

Língua

A língua dos romanos era o latim, que Virgílio destacou como fonte da unidade e tradição romanas. Embora o latim fosse a língua corrente nos tribunais e administração pública no Império do Ocidente e no exército de todo o império, não era imposto de forma oficial aos povos sob domínio romano. Ao conquistar novos territórios, os romanos preservavam as tradições e línguas locais, introduzindo gradualmente o latim através da administração pública e documentos oficiais. Esta política contrasta com a de Alexandre, o Grande, que impôs o grego helenístico como língua oficial do seu império. Isto fez com que o grego antigo viesse a ser a língua franca da metade oriental do Império Romano, ao longo de todo o mediterrâneo oriental e da Ásia Menor. No ocidente, o latim vulgar substituiu progressivamente as línguas celtas e itálicas, relativamente às quais partilha a mesma raiz indo-europeia, o que facilitou a sua adoção.

Embora os imperadores júlio-claudianos incentivassem o uso de latim na realização de negócios oficiais em todo o império, o grego continuou a ser a língua literária entre a elite cultural romana, e a maior parte dos governantes era fluente em grego. Cláudio tentou limitar o uso de grego, chegando a revogar a cidadania para aqueles que não soubessem latim, embora no próprio senado houvesse embaixadores nativos em grego. No Império do Oriente, as leis e os documentos oficiais eram regularmente traduzidos de latim para grego. A utilização simultânea de ambas as línguas pode ser observada em inscrições bilíngues em grego e latim. Em 212, quando foi concedida cidadania a todos os homens livres do império, era esperado que os cidadãos que não soubessem latim adquirissem algumas noções básicas da língua. No início do século V, Justiniano esforçou-se por promover o latim enquanto língua do Direito no oriente, embora o latim tenha perdido progressivamente influência e existência enquanto língua viva.

A constante referência a intérpretes na literatura e nos documentos oficiais indica a vulgaridade e prevalência no Império Romano de uma grande quantidade de línguas locais. Os próprios juristas romanos preocupavam-se em assegurar que as leis e os juramentos eram corretamente traduzidos e compreendidos nas línguas locais, como a língua púnica, gaulesa, aramaica, ou ainda a língua copta, predominante no Egito, ou as línguas germânicas, predominantes nas regiões do Reno e do Danúbio. Em algumas regiões, como na província de África, o púnico era usado em moedas e inscrições nos edifícios públicos, algumas bilíngues com o latim. No entanto, a predominância do latim entre as elites e como língua oficial de documentos escritos comprometeu a continuidade de diversas línguas locais, uma vez que todas as culturas no interior do império eram de tradição predominantemente oral

Inscrição bilíngue em latim e púnico no teatro de Léptis Magna na província de África. Apesar de o latim ser a língua franca dos negócios e aquela em que eram redigidos os documentos oficiais do império, coexistia com uma grande diversidade de línguas locais como a língua púnica, gaulesa,

Governo

Os três principais elementos do estado imperial romano foram o governo central, as forças armadas e os governos provinciais. As forças militares impunham o domínio sobre um território através de campanhas militares. No entanto, depois de uma cidade ou povo assinarem tratados de cooperação, as missões militares convertiam-se em missões de policiamento, protegendo cidadãos romanos e, a partir de 212, todos os homens livres do império, os campos de cultivo e locais religiosos. Sem recursos modernos de comunicação ou destruição em massa, os romanos não dispunham de capital humano suficiente para impor o seu domínio apenas através da força. Era necessária a cooperação com as elites locais para manter a ordem, recolher informações e cobrar impostos. Os romanos muitas vezes exploravam divisões políticas internas entre os povos assimilados, apoiando uma facção contra outra. As comunidades que demonstrassem a sua lealdade perante Roma podiam manter as suas próprias leis, cobrar os seus próprios impostos e, em casos excecionais, estavam isentas dos impostos centrais. Os privilégios jurídicos e a relativa independência constituíam um incentivo a que fosse do interesse da população manter a sua reputação perante Roma. Assim, o poder do governo central romano era limitado, embora eficiente no uso dos recursos disponíveis.

Governo central

O imperador era a suprema autoridade religiosa e política do império, reservando para si competências que durante a república eram atribuição do senado, como o direito de declarar guerra, ratificar tratados e negociar com líderes estrangeiros. A autoridade do imperador baseou-se na concentração dos poderes de vários cargos republicanos, entre os quais a inviolabilidade e autoridade sobre o poder civil dos tribunos da plebe, a autoridade sobre o exército dos procônsules e a autoridade dos censores para manipular a hierarquia da sociedade romana e controlar o senado. Embora as funções do imperador tenham sido definidas durante o principado, ao longo do tempo o poder do imperador foi se afastando do modelo constitucional e aproximando-se progressivamente do modelo do despotismo característico do dominato. A morte de um imperador provocava um período de incerteza e crise. A maior parte dos imperadores indicava o seu sucessor, geralmente um membro familiar chegado ou herdeiro adotivo. O novo imperador deveria garantir a lealdade do aparelho de estado para estabilizar o cenário político.

Os imperadores da dinastia júlio-claudiana eram assistidos por um corpo informal de conselheiros, que incluía não só senadores e equestres, como também escravos e libertos de confiança. Após o reinado de Nero, a influência deste conselho era vista com desconfiança e o consílio (consilium) passou a ser escolhido por indicação oficial. Embora até ao fim da dinastia antonina os senadores assumissem o papel de destaque nas decisões políticas, a influência dos equestres no conselho foi aumentando progressivamente. As mulheres da família do imperador intervinham frequentemente nas suas decisões. Fora do seu círculo reservado, o acesso ao imperador tinha lugar durante uma recepção diária (salutatio), inspirada na tradição romana da homenagem diária dos clientes aos seus patronos, e durante a qual se realizavam no palácio cerimónias religiosas e banquetes públicos. Os cidadãos comuns sem acesso a estas recepções podiam manifestar-se em grupo durante os jogos realizados nos grandes recintos. Por volta do século IV, à medida que os centros urbanos entravam em declínio, os imperadores cristãos tornaram-se figuras resguardadas do público, promulgando decretos generalistas e deixando de responder a petições individuais

O senado sobreviveu à restauração de Augusto e ao turbulento ano dos quatro imperadores, conservando durante o principado o prestígio político que detinha na república, embora não tivesse suficiente poder político para se opor à vontade do imperador. Era o senado que legitimava o domínio do imperador, e o imperador necessitava da experiência dos senadores enquanto legados para as funções de generais, diplomatas e administradores. O exército era a fonte pragmática do poder e autoridade do imperador. Os legionários eram pagos pelo tesouro imperial e todos os anos juravam lealdade ao imperador durante o sacramentum. Nenhum imperador conseguia reinar sem o apoio da guarda pretoriana e das legiões, pelo que era comum o pagamento de um donativum para garantir o seu apoio. Em teoria, o senado era livre para escolher o novo imperador, embora na prática o fizesse de acordo com o desejo dos pretorianos

Governo provincial

Para que um território anexado se tornasse uma província era necessária a realização de um inventário das cidades, de um censo da população e de um levantamento topográfico. A administração passava então a manter diversos registos, entre os quais dos nascimentos e mortes, das transações de propriedade e dos procedimentos jurídicos. As províncias eram administradas por governadores romanos. As províncias senatoriais eram governadas por magistrados eleitos em Roma em nome do povo romano. As províncias imperiais, excluídas do controlo do senado, eram governadas por membros da ordem equestre que administravam o imperium em nome do imperador. Um governador devia ser acessível à população governada, embora pudesse delegar várias tarefas, para as quais dispunha de um quadro de funcionários públicos: aparitores (apparitores; assessores), entre os quais se incluíam lictores, mensageiros, escribas e guarda-costas; legados civis e militares, geralmente da ordem equestre; e um conselho não oficial de pessoas de confiança.

As finanças públicas eram supervisionadas por funcionários nomeados para o cargo. Durante o império, procedeu-se a uma reforma do sistema fiscal, separando-o dos tribunais e da administração pública, já que durante a república era comum a exploração da população local. Os procuradores, cuja autoridade era extra-judicial e extra-constitucional, geriam não só a propriedade do Estado, como a vasta propriedade do imperador (res privata). Dado que existiam poucos funcionários nos governos locais, caso um administrador de província necessitasse de apoio para uma disputa jurídica ou caso criminal podia convocar qualquer cidadão romano com alguma competência administrativa, como um procurador ou um oficial militar, desde um centurião até às patentes inferiores

Direito

Os tribunais romanos possuíam jurisdição para deliberar sobre processos que envolvessem cidadãos romanos em todo o império, embora houvesse poucos funcionários para fazer cumprir a lei de forma uniforme entre as províncias. Para os que não tinham cidadania romana, a política do império consistia em respeitar a mos regionis, a "tradição local" ou "leis da terra" dos povos romanizados, vendo-as como fonte de precedentes jurídicos e de estabilidade social. A compatibilidade entre o direito romano e o direito local era vista como reflexo da Ius gentium, a lei das gentes ou direito internacional comum entre todas as comunidades humanas. Quando determinados aspetos das leis provinciais entravam em conflito com as leis ou costumes romanos, podiam ser feitos apelos aos tribunais romanos, tendo o imperador autoridade para promulgar uma decisão final.

A maior parte dos territórios da parte oriental do império tinha implementados códigos de direito e procedimentos jurídicos. A ocidente, o direito tinha sido administrado numa base tribal e o direito à propriedade privada pode ter constituído uma novidade da era romana, sobretudo entre os povos celtas. O direito romano facilitava a aquisição de riqueza por parte da elite pró-romana, a qual via vantagens nos seus novos privilégios enquanto cidadãos do império. O alargamento da cidadania de forma universal a todos os habitantes do império em 212 exigiu a aplicação uniforme do direito romano, substituindo os códigos de direito locais que eram aplicados a não cidadãos. A tentativa de Diocleciano em estabilizar o império após a crise do terceiro século incluiu duas compilações jurídicas notáveis em apenas quatro anos, o Código Gregoriano e o Código Hermogeniano, destinadas a auxiliar os administradores de província a implementar padrões jurídicos consistentes.

Cidadão de Emona, estátua em bronze do século II. O direito romano aplicava-se apenas aos cidadãos. Para aqueles que não possuíam cidadania, a administração romana respeitava as leis e as tradições locais (mos regionis)

Sociedade

O Império Romano era uma sociedade multicultural, com uma surpreendente capacidade de coesão, capaz de criar uma noção de identidade comum ao mesmo tempo que assimilou os mais diversos povos no seu sistema político. A preocupação romana em criar monumentos e espaços comunitários abertos ao público, como os fóruns, anfiteatros, circos ou as termas, ajudou a estabelecer o sentimento de romanidade. A sociedade romana possuía um sistema complexo de múltiplas hierarquias, que o conceito contemporâneo de classe social não define de forma precisa.

As duas décadas de guerra civil anteriores ao governo de Augusto deixaram a sociedade tradicional romana num estado de confusão e sobressalto. No entanto, a diluição da hierarquia rígida da república levou a uma cada vez maior mobilidade social entre os romanos, tanto ascendente como descendente, e mais expressiva do que em qualquer outra sociedade da Antiguidade documentada. As mulheres, os libertos e os escravos tinham agora oportunidades económicas e de exercício de influência através de meios que anteriormente lhes estavam vedados. A vida em sociedade do império, particularmente para os que tinham recursos limitados, foi ainda impulsionada pela proliferação de associações voluntárias e confrarias (collegia e sodalitates) formadas com diversas finalidades: guildas profissionais e comerciais, grupos de veteranos, associações religiosas, clubes gastronómicos e trupes artísticas. No governo de Nero não era invulgar encontrar um escravo que fosse mais rico do que um cidadão nascido livre, ou um equestre (eques) mais influente do que um senador.

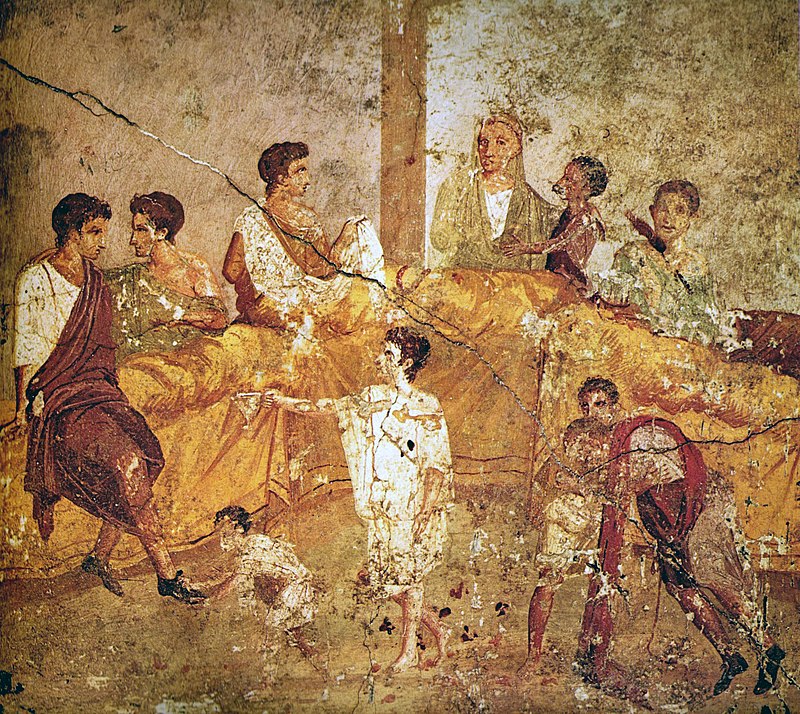

Banquete entre gerações, representado numa pintura mural de Pompeia, século I d.C., hoje no Museu Arqueológico Nacional de Nápoles

Cidadania

De acordo com o jurista Gaio, a principal distinção entre pessoas no direito romano dava-se entre cidadãos livres (liberi) e escravos (servi). O estatuto jurídico dos cidadãos livres podia ainda ser precisado de acordo com a sua cidadania. Durante o início do império, só um número limitado de homens é que tinha pleno direito à cidadania romana, a qual lhes permitia votar, candidatar-se a eleições e serem ordenados sacerdotes. A maior parte dos cidadãos tinha apenas direitos limitados, tendo, no entanto, direito a proteção jurídica e outros privilégios que eram vedados àqueles que não tinham cidadania. Os homens livres que viviam no interior do império, mas que não eram considerados cidadãos, tinham o estatuto de peregrinos (peregrini, ou não romanos). Em 212, através do Édito de Caracala, o imperador Caracala alargou o direito de cidadania a todos os habitantes do império, revogando todas as leis que distinguiam cidadãos de não cidadãos.

Escravos

Mosaico de Duga, Tunísia (século II). Os dois escravos que carregam jarros de vinho ostentam o vestuário comum entre escravos e trazem ao pescoço um amuleto contra o mau-olhado. O rapaz da esquerda segura em água e toalhas e o da direita um ramo e um cesto de flores

Na época de Augusto, cerca de 35% dos habitantes da província de Itália eram escravos. A escravatura era uma instituição complexa e de utilidade económica que sustentava a estrutura social romana. A indústria e a agricultura dependiam da mão de obra escrava. Nas cidades, os escravos podiam exercer diversas profissões, entre as quais professores, médicos, cozinheiros e contabilistas, embora a maioria realizasse apenas tarefas pouco qualificadas. Fora de Itália, os escravos constituíam em média entre 10 a 20% da população. Embora a escravatura tenha diminuído nos séculos III e IV, permaneceu parte integrante da sociedade romana até ao século V, até desaparecer gradualmente ao longo dos séculos VI e VII, a par do declínio dos centros urbanos a da desintegração do complexo sistema económico que criava a procura.

A escravatura romana não tinha por base a discriminação racial. Durante a expansão republicana, período em que se deu a generalização da escravatura, a principal fonte de escravos eram prisioneiros de guerra das mais diversas etnias. A conquista da Grécia levou para Roma um grande número de escravos extremamente qualificados e instruídos. Os escravos podiam também ser vendidos em mercados e, ocasionalmente, por piratas. Entre outras fontes de escravos estavam o abandono infantil e a auto-escravização entre os mais pobres. Os vernas (vernae) eram escravos filhos de uma mãe escrava que tivessem nascido e crescido na casa dos seus proprietários. Embora não tivessem qualquer proteção jurídica particular, o dono que maltratasse ou não cuidasse dos seus vernas era malvisto pela sociedade, já que estes eram considerados parte da sua família, podendo até ser filhos dos homens livres da família.

A legislação sobre escravatura era bastante complexa. Perante a lei romana, os escravos eram considerados propriedade e não tinham personalidade jurídica. Um escravo podia ser sujeito a formas de castigo corporal vedadas a cidadãos, ser explorado sexualmente, torturado e executado sumariamente. Em termos jurídicos, um escravo não podia ser considerado violado, uma vez que a violação só podia ser exercida sobre pessoas livres; um violador de um escravo teria de ser acusado pelo dono por danos materiais. Os escravos não tinham direito a contrair matrimónio, embora por vezes fossem reconhecidas uniões e pudessem casar, no caso de ambos serem libertados. Tecnicamente, um escravo não podia possuir propriedade, embora um escravo que realizasse negócios pudesse ter acesso a um fundo ou conta individual (pecúlio; peculium), da qual podia dispor livremente. Os termos desta conta variavam em função da relação de confiança entre o proprietário e o escravo. Um escravo com aptidão para os negócios podia ter autonomia considerável para gerir empresas e outros escravos. Dentro de uma residência ou de uma oficina, era comum a existência de uma hierarquia entre escravos, em que um deles administrava os restantes. Os escravos bem-sucedidos tinham a possibilidade de acumular dinheiro suficiente para comprar a sua liberdade ou serem libertados pelos serviços prestados. A manumissão tornou-se tão frequente que, no século II a.C., uma lei limitou o número de escravos que um proprietário podia libertar.

No seguimento das Guerras Servis, a legislação tentou diminuir a ameaça de rebeliões de escravos limitando a dimensão dos grupos de trabalho e perseguindo os fugitivos. Com o decorrer dos séculos, os escravos foram ganhando cada vez maior proteção jurídica, incluindo o direito de apresentar queixa em relação aos amos. Um contrato de compra podia ter uma cláusula que determinasse que o escravo não podia ser destinado a prostituição, já que grande parte dos prostitutos e prostitutas eram escravos. O crescimento do comércio de escravos eunucos durante o fim do século I promoveu legislação que proibia a castração de um escravo contra a sua vontade.

Libertos

Ao contrário das cidades-estado gregas, Roma permitia que os escravos libertos se tornassem cidadãos, tendo inclusive direito ao voto. Um escravo que conseguisse a libertas era denominado um liberto (libertus; "pessoa liberta," fem. liberta) em relação ao seu antigo amo, o qual se tornava então o seu patrono (em latim: patronus). No entanto, as duas partes continuavam a ter obrigações habituais e jurídicas entre si. A classe social dos libertos era denominada libertinos (libertini), embora mais tarde os termos liberto e libertino (libertinus) fossem usados indistintamente. Um libertino não podia ocupar cargos na administração pública ou no sacerdócio de estado, embora pudesse exercer sacerdócio no culto imperial. Um liberto não podia também casar com uma mulher de uma família da ordem senatorial ou ele próprio fazer parte dessa ordem de forma legítima, embora durante o início do império os libertos ocupassem lugares cimeiros na administração.

Ordens

A elite da sociedade romana era constituída por duas ordens aristocráticas: a ordem senatorial (imagem) e a ordem equestre. Para exercer cargos políticos e administrativos era necessário pertencer a uma ordem

No contexto do Império Romano, uma ordem (ordo; pl. ordine) significa uma classe aristocrática. Uma das finalidades dos censos era determinar a ordem (ordo; pl. ordine) a que determinada pessoa pertencia. Em Roma, as duas ordens de maior estatuto eram a ordem senatorial (ordo senatorius) e a ordem equestre (ordo equester). Fora de Roma, os decuriões (ordo decurionum) representavam a aristocracia local. A posição de "senador" não era um cargo eletivo. Um cidadão era admitido no senado depois de ser eleito e servir durante pelo menos um mandato enquanto magistrado. Um senador deveria também ter uma riqueza de, no mínimo, um milhão de sestércios. Nem todos os homens que cumpriam os critérios para a ordem senatorial aceitavam um lugar no senado, o qual exigia domicílio em Roma. Dado que o senado compreendia 600 lugares, os imperadores muitas vezes preenchiam os assentos vagos por nomeação direta. O filho de um senador pertencia por direito à ordem senatorial, embora tivesse que se qualificar por mérito próprio para ser admitido no senado. Os senadores podiam ser expulsos por violar as normas de conduta moral; por exemplo, não podiam casar com uma mulher liberta ou lutar na arena. Na época de Nero, os senadores eram oriundos principalmente de Roma e de outras partes de Itália, sendo alguns da Península Ibérica e do sul de França. Durante o governo de Vespasiano começaram a ser acrescentados senadores das províncias orientais. Durante a dinastia severa, os itálicos eram já menos de metade do senado.

O cargo de senador correspondia à máxima posição de prestígio e ao culminar do percurso político (curso público). No entanto, os membros da ordem equestre em muitos casos possuíam maior riqueza e poder. A admissão à ordem tinha como critério a riqueza e posses de uma pessoa, a qual se qualificava mediante uma avaliação censitária de 400 000 sestércios e pelo menos três gerações de nascimentos livres. Os eques progrediam ao longo de uma carreira militar (tres militiae) com o intuito de virem a ser prefeitos e procuradores no quadro da administração imperial.

A integração nas ordens de homens das províncias revela a mobilidade social existente nos primeiros três séculos do império. A aristocracia romana baseava-se na competição e, ao contrário da posterior nobreza europeia, uma família romana não podia manter o seu estatuto apenas através da herança de títulos ou terras. A admissão às ordens de topo trazia consigo não só privilégios e prestígio, mas também uma série de responsabilidades. A manutenção do estatuto exigia despesas pessoais avultadas, uma vez que o financiamento de obras públicas, eventos e serviços das cidades romanas dependia dos seus cidadãos mais proeminentes e não dos impostos coletados, os quais se destinavam principalmente a financiar o

Economia

A economia do Império Romano tinha por base uma rede de economias regionais, na qual o Estado intervinha e regulava o comércio de forma a assegurar as suas próprias receitas. A conquista de território permitiu a reorganização em larga escala do uso da terra, o que proporcionou a produção de excedentes agrícolas e uma progressiva divisão do trabalho, em particular no norte de África. Algumas cidades afirmavam-se como grandes centros regionais de determinada indústria ou atividade comercial e a escala das edificações em áreas urbanas indica uma indústria de construção plenamente desenvolvida. Os papiros revelam métodos de contabilidade complexos que sugerem elementos de racionalismo económico numa economia bastante monetizada. Durante os séculos I e II as redes de estradas e transportes expandiram-se significativamente, ligando com rapidez as economias regionais. O crescimento económico, embora não seja comparável às economias modernas, foi superior à maioria das sociedades anteriores à industrialização.

Moeda e banca

1 áureo de ouro = 25 denários,

1 denário de prata = 4 sestércios

1 sestércio de cobre-zinco = 4 asses

1 dupôndio de bronze = 2 asses

1 asse de bronze = 4 quadrantes

A economia do Império Romano era universalmente monetizada. A normalização do dinheiro e das formas de pagamento em todo o império impulsionou o comércio e a integração económica das províncias. Até ao século IV, a unidade monetária básica era o sestércio, embora no início da dinastia severa também fosse usado o denário de prata, que valia quatro sestércios. A moeda de circulação corrente de menor valor era o asse de bronze, que valia um quarto de sestércio. Os lingotes não eram considerados moeda e eram usados apenas em negócios nas regiões fronteiriças. Os romanos dos séculos I e II contavam as moedas, em vez de as pesar, o que indica que o valor da moeda era atribuído em função do seu valor fiduciário, e não do valor do metal.

Roma não tinha banco central, pelo que a regulação do sistema bancário era mínima. As reservas dos bancos da Antiguidade Clássica geralmente eram inferiores ao total dos depósitos dos clientes. A maior parte dos bancos só tinha uma agência, embora alguns dos maiores tivessem até quinze balcões. Banqueiros comerciais denominados argentários (argentarius) recebiam e mantinham os depósitos durante um prazo indefinido ou a termo, realizando empréstimos a terceiros. O detentor de um débito podia usá-lo como forma de pagamento, transferindo-o para outra parte e sem haver troca de dinheiro. O sistema bancário romano estava presente em todas as regiões do império e possibilitava a troca de verbas avultadas em qualquer parte sem a necessidade de transferência física de moedas, o que diminuía o risco associado ao transporte. Ao longo de toda a história do império, só se tem conhecimento da existência de uma crise de crédito, ocorrida em 33 d.C., durante a qual o governo central interveio no mercado com um resgate bancário (mensas; mensae) de 100 milhões de sestércios.

O governo central não pedia dinheiro emprestado: perante a inexistência de dívida pública, o défice tinha que ser financiado a partir de reservas monetárias. Durante a crise do terceiro século, a diminuição do comércio de longa distância, a interrupção da mineração e a transferência de valores para o exterior por parte dos invasores reduziram significativamente o dinheiro em circulação. Os imperadores das dinastias antonina e severa desvalorizaram drasticamente a moeda, particularmente o denário, devido à pressão com o pagamento de salários aos militares. A súbita inflação durante o reinado de Cómodo (r. 180–192) colocou em risco o mercado de crédito. Embora a moeda romana tivesse sempre tido valor fiduciário, durante o reinado de Aureliano (r. 270–275) a crise económica atingiu o seu auge, fazendo com que os banqueiros perdessem a confiança no dinheiro emitido pelo governo central. Apesar de Diocleciano (r. 286–305) ter aplicado diversas reformas monetárias e ter introduzido o soldo de ouro, o mercado de crédito nunca recuperou o vigor anterior

Trabalho e profissões

Trabalhadores de uma tinturaria têxtil, uma das principais fontes de emprego do império. Muitos trabalhadores estavam inscritos em associações profissionais denominadas collegia

As inscrições registam 268 profissões diferentes na cidade de Roma e 85 em Pompeia. Existiam associações profissionais (collegia) para as mais diversas profissões, como as de pescadores (piscatores), mercadores de sal (salinadores; salinatores), comerciantes de azeite (olivários; olivarii), artistas (escênicos; scaenici), comerciantes de gado (pecuários; pecuarii), ourives (aurífices; aurifices), condutores (asinários ou muliões ) e pedreiros (lapidários; lapidarii).

A produção têxtil era uma das principais fontes de emprego. Os tecidos e o vestuário pronto-a-vestir eram duas das principais mercadorias de troca entre as províncias. O vestuário de melhor qualidade era exportado por homens de negócios (negociadores ou mercadores ), os quais eram muitas vezes residentes abastados dos centros de produção. O pronto-a-vestir podia ser vendido por intermédio de vendedores (vestiários; vestiarii) ou mercadores itinerantes. Os produtores têxteis geriam muitas vezes pequenos negócios, empregando aprendizes, trabalhadores livres assalariados e escravos. Tanto os fiadores (fulões; fullones) como os tintureiros (coloradores; coloratores) tinham as suas próprias guildas. Os centonários (centonarii) eram trabalhadores especializados na produção têxtil e na reciclagem de tecidos em retalhos.

O trabalho realizado pelos escravos dividia-se em cinco categorias: doméstico, para o qual os epitáfios registam pelo menos 55 profissões; serviço público ou imperial; ofícios urbanos; agricultura e mineração. Os condenados realizavam grande parte do trabalho das minas e pedreiras, nas quais as condições eram notoriamente violentas. Na prática, existia pouca divisão de trabalho entre os escravos e os homens livres e grande parte dos trabalhadores do império eram analfabetos e não qualificados. A maior parte dos trabalhadores não qualificados estava empregada na agricultura. No sistema de produção agrícola em Itália, os trabalhadores eram sobretudo escravos, embora nas restantes províncias a sua percentagem fosse muito inferior em relação a outros trabalhadores dependentes.

Comércio

Taberna onde se serviam refeições, na cidade de Óstia Antiga. No painel por cima do balcão estão representados ovos, azeitonas, frutas e rabanetes

Embora grande parte das trocas comerciais se realizassem entre as diversas províncias do império, as rotas comerciais estendiam-se muito para além das fronteiras do império, chegando a regiões tão remotas como a China e a Índia O comércio com a China era realizado principalmente através de intermediários ao longo da Rota da Seda, enquanto que as trocas comerciais com a Índia eram também realizadas por via marítima, a partir dos portos egípcios no mar Vermelho. A principal mercadoria transacionada eram os cereais, sendo também comercializados outros alimentos, como o azeite e o garo (molho de peixe), escravos, minério, utensílios de metal, tecidos, fibras naturais, madeira, olaria, artefactos de vidro, mármore, papiro, especiarias, plantas medicinais, marfim, pérolas e pedras preciosas.

Embora a maior parte das províncias fosse capaz de produzir vinho, os romanos tinham preferência por determinadas regiões e castas, o que levou a que o vinho se tornasse num dos principais produtos comercializados. A escassez de vinho era rara. Os principais fornecedores de vinho da cidade de Roma eram a costa ocidental da península Itálica, o sul da Gália, a região Tarraconense e Creta. Alexandria, a segunda maior cidade, importava vinho de Lataquia na Síria e do mar Egeu. A nível de retalho, o vinho era vendido a copo ou a granel em tabernas ou lojas próprias (vinaria), consumido no local ou transportado, variando o preço em função da qualidade e proveniência

Religião

Panteão, templo de todos os deuses, em Roma

Após a crise republicana e a transição para o império, a religião do estado adaptou-se de forma a apoiar o novo regime. Augusto implementou um vasto programa de revivalismo e reformas religiosas. Os votos públicos, que anteriormente pediam às divindades a segurança da república, passaram a ser vocacionados para o bem-estar do imperador. O culto da personalidade vulgarizou novamente as práticas de veneração dos ancestrais e do génio – a divindade tutelar de cada indivíduo. Era possível ao próprio imperador tornar-se ainda em vida uma divindade de estado mediante uma votação no senado. O culto imperial, influenciado pela religião helenística, tornou-se uma das principais formas de Roma anunciar a sua presença nas províncias, cultivando em toda a extensão do império a lealdade e partilha da mesma identidade cultural.

A religião romana

A religião na Roma Antiga engloba não só as práticas e crenças que os romanos viam como suas, mas também os diversos cultos importados para Roma e os cultos praticados nas províncias. Os romanos viam a si próprios como profundamente religiosos, atribuindo a sua prosperidade económica e militar à boa relação com os deuses (pax deorum). A religião arcaica, que se acredita ter sido instituída pelos primeiros reis de Roma, ofereceu os fundamentos do mos maiorum, ou "tradição", o código social basilar na identidade romana. Não existia qualquer princípio análogo à separação Igreja-Estado e os lugares de sacerdote na religião do Estado eram preenchidos pelas mesmas pessoas que ocupavam lugares na administração pública. Durante o período imperial, o pontífice máximo era o próprio imperador.

A religião romana era prática e contratual, baseada no princípio do do ut es ("dou-te aquilo que possas oferecer"). A religião tinha como princípios o conhecimento e a prática correta da oração, dos rituais e do sacrifício, e não a fé ou dogmas. Para o cidadão comum, a religião era parte do quotidiano. A maioria das residências possuía um altar doméstico, no qual se realizavam as orações diárias e se ofereciam libações. As cidades eram pontuadas por altares de bairro e locais considerados sagrados, como nascentes de água e cavernas, e era comum que as pessoas fizessem um voto ou oferecessem alguns frutos quando passavam por um local de culto. O calendário romano era organizado em função das comemorações religiosas. Durante o período imperial, havia 135 dias do ano dedicados a festividades religiosas e jogos (ludi).

Uma das características da religião romana é o grande número de divindades a que prestavam culto e a reverência em paralelo de divindades romanas com divindades locais. A política de conquista romana consistia na assimilação de divindades e cultos dos povos conquistados, e não na sua erradicação. Roma promovia a estabilidade entre os diversos povos através do apoio às diferentes heranças religiosas, construindo templos destinados a divindades locais que enquadravam as práticas autóctones na hierarquia da religião romana. No apogeu do império, eram adoradas em Roma divindades internacionais, cujo culto tinha sido difundido para as mais remotas províncias, entre elas Cibele, Ísis, Epona e os deuses do monismo solar, como Mitra e Sol Invicto.

As religiões de mistérios, que ofereciam aos iniciados salvação após a morte, eram praticadas de forma complementar aos rituais familiares e à participação na religião pública. No entanto, os mistérios envolviam secretismo e juramentos exclusivos, que os conservadores romanos viam com desconfiança e como elementos característicos de magia, conspiração e atividade subversiva. Foram feitas diversas tentativas para suprimir seitas que aparentavam ameaçar a unidade e moral tradicionais, algumas delas de forma violenta. Na Gália foram feitas várias tentativas para controlar o poder dos druidas, inicialmente através da proibição dos cidadãos romanos em pertencer à ordem e depois através da proibição completa do druidismo. No entanto, as próprias tradições celtas foram reinterpretadas no contexto da teologia imperial, dando origem a uma nova religião galo-romana.

Cristianização

Esta estela funerária do século III está entre as mais antigas inscrições cristãs, escrita simultâneamente em grego e latim. A abreviatura "D.M." no topo refere-se a Di Manes, os espíritos tradicionais romanos da morte, mas é acompanhada pelo símbolo cristão

O rigor monoteísta do judaísmo colocava dificuldades à política de tolerância religiosa romana. A religião judaica, ao contrário da cristã, era considerada legítima (religio licita). No entanto, quando os conflitos políticos e religiosos se tornaram irreconciliáveis surgiram várias revoltas entre judeus e romanos. O cerco de Jerusalém, em 70, esteve na origem do saque ao templo da cidade e da dispersão do poder político judaico. O cristianismo surgiu na província da Judeia no século I d.C. enquanto seita religiosa judaica, tendo o papa Lino, no ano 76 importante papel nesse período. A religião expandiu-se gradualmente até Jerusalém, estabelecendo inicialmente centros importantes em Antioquia e Alexandria, e a partir daí por todo o império. As perseguições oficiais foram muito poucas e esporádicas e a maior parte dos martírios ocorreu por iniciativa de autoridades locais.

Durante o início do século IV, Constantino tornou-se o primeiro imperador a converter-se ao cristianismo, dando início a uma era de hegemonia cristã. O imperador Juliano realizou uma breve tentativa de reavivar as religiões tradicionais e de reafirmar o estatuto especial do judaísmo. No entanto, em 391 e durante o governo de Teodósio, o cristianismo tornou-se a religião oficial do império, excluindo todas as outras. A partir do século II, os Padres da Igreja começaram a condenar as restantes práticas religiosas, denominando-as coletivamente por "pagãs". Ao mesmo tempo, foram rejeitados apelos à tolerância religiosa por parte de tradicionalistas e o monoteísmo cristão tornou-se uma das características do domínio imperial. Todos os hereges e não cristãos estavam sujeitos a ser perseguidos ou excluídos da vida pública. No entanto, as práticas cristãs foram influenciadas por grande parte da hierarquia religiosa romana e por muitos aspetos dos rituais romanos, e muitas destas práticas sobrevivem ainda através de festivais e tradições locais cristãs.